生博館內五營犒軍的收音,30:1的望安花宅聚落模型,堆疊的石滬、幼時送進銀合歡枯枝升火的灶口,挽土豆的天井,門埕口虛擬實境的挖螺曬魚場景,生博館把澎湖時空流轉的樣貌拼裝回來,透過古物、器具,影音以及還原實境的展場布置,身為澎湖人,被感動是必然的,因為我們都是這樣從澎湖過往流金歲月中成長過來的。

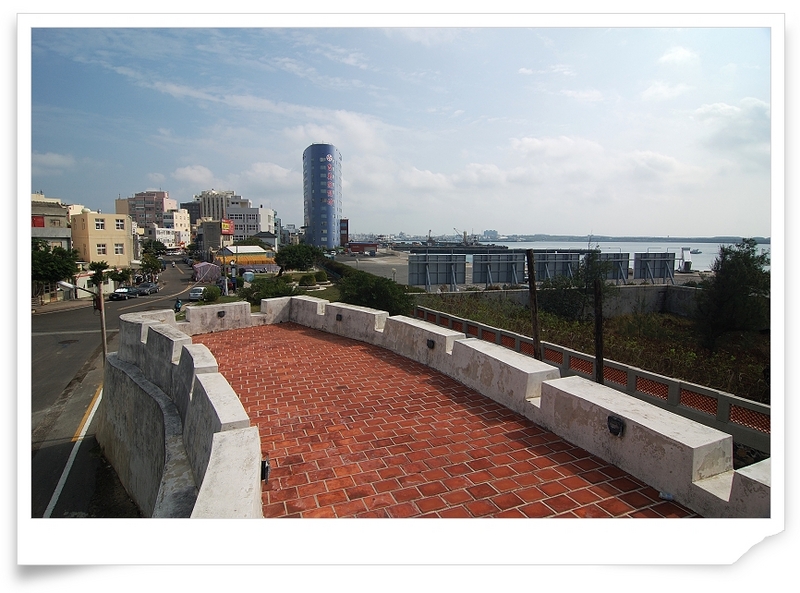

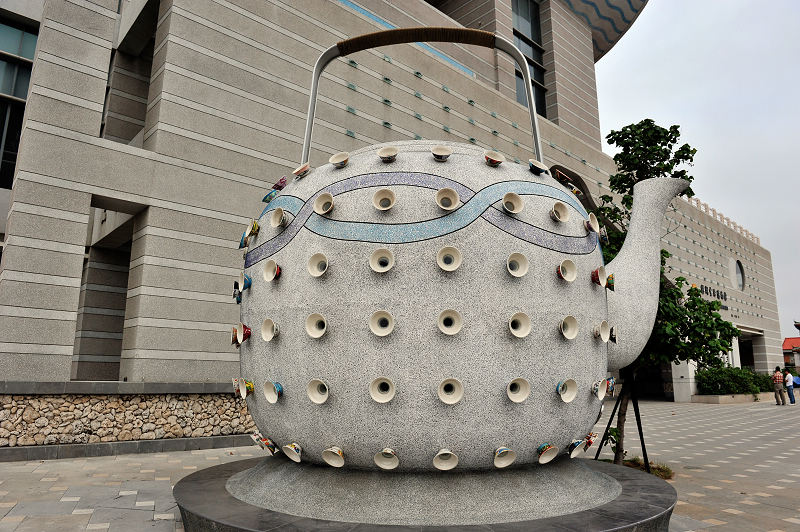

生博館歷經10年擘畫,3億資金的籌建,曾經有許多紛擾的評價,但是當它開幕的那一日,生博館那雙宛如說書人豐沛情感的眼神,定會讓我們重新注視它存在的必然,甚至感謝它的存在。展館一樓門口外場以象徵澎湖意象的巨大「澎壺」裝置藝術展現澎湖人達觀、刻苦,以及多元生活樣貌的意象,走入大廳一樓,從澎湖每個角落透過鏡頭捕捉而來的100張笑臉拼湊出迎賓微笑牆,往2樓的至3樓的電梯高懸著不僅僅是半天鳥的圖騰,更有繚繞如實境的鳥鳴囀囀,2樓至3樓為展市區,4樓以上為研習講演區。2樓映入眼簾的第一景是澎湖開拓史,3樓曳展而開的是澎湖常民生活的百貌,館內綜觀三大特色包括:蒐集大量常民生活器物與古物;透過模型製作濃縮出許多生活場域的實物,以及到每個角落針對廟會、做食、節慶活動的實地收音還原生活百籟。生活博物館的真、美與質感就是透過這三個主軸特色呈獻,印象深刻。

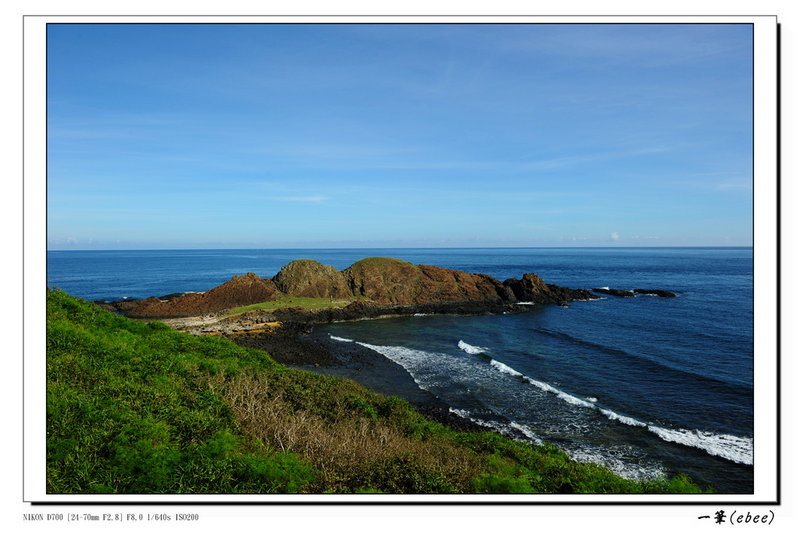

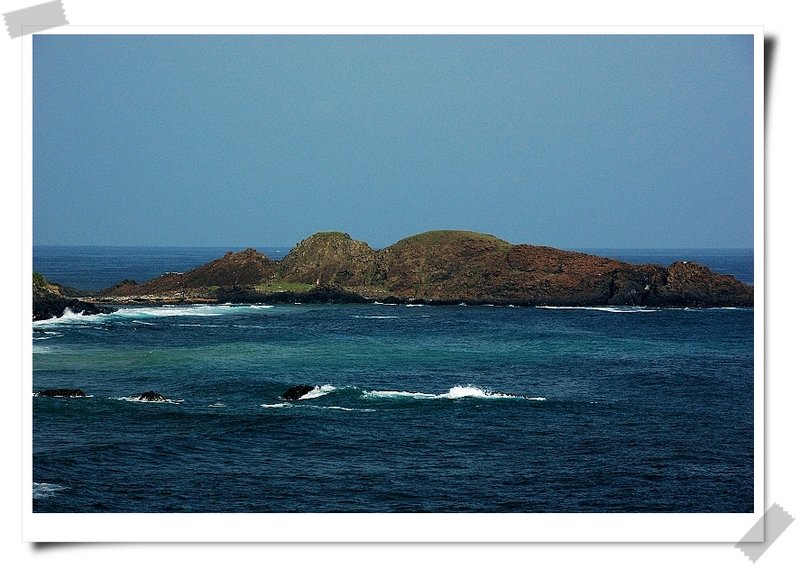

展區內最叫人瞠目結舌的是澎湖製作船模型的翹楚韋慶陽先生打造了一艘真實比例的大目船,重塑澎湖先民搭乘帆船橫渡黑水溝移居澎湖的歷史血淚;以望安花宅為縮影的聚落模型,對於教育講解澎湖生活聚落空間來說會很便利,另外巨型石滬模型以及祭祀場景的真實重建都叫人戰慄感動。

資料來源: